【初心者向け】潜熱と顕熱とは?空調にも深く関わる”熱”の話

私たちの身の回りにある空気の「温度」や「湿度」。これらを快適に保つために活躍しているのがエアコンなどの空調機器です。

この記事では、空調の基本を支える「潜熱(せんねつ)」と「顕熱(けんねつ)」について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

顕熱とは?温度を直接変える目に見える熱

顕熱とは、「空気や物体の温度を上げたり下げたりする熱」のことです。

たとえば、やかんの水を火にかけてお湯が熱くなるとき、その加えた熱はすべて顕熱です。

- 温度が変化する → 顕熱が加えられた、または除かれた

- 体感しやすく、温度計で測定可能

公式: 顕熱 = 質量 × 比熱 × 温度変化

このように、温度が変わるときに発生・消費されるのが顕熱です。

潜熱とは?状態を変える隠れた熱

潜熱とは、「物質の状態(相)を変えるために必要な熱」です。

たとえば、氷が水に変わったり、水が蒸気になるときに使われます。

重要なのは、このとき温度は変化しないという点です。

- 状態変化がある(氷→水、水→蒸気など)

- 温度は一定でも熱が出入りしている → 潜熱

例:

- 氷が水に変わる → 融解潜熱

- 水が蒸発して蒸気になる → 蒸発潜熱

たとえば、水1gを蒸発させるには約2257ジュール(J)もの熱が必要です。

これは温度を1℃上げる顕熱の数倍にあたる大きなエネルギーです。

潜熱の具体例

潜熱は温度計に現れない熱の動きということで、少しイメージがつきづらい方もいると思います。

そこで、もう少し潜熱の具体例をみていきましょう。

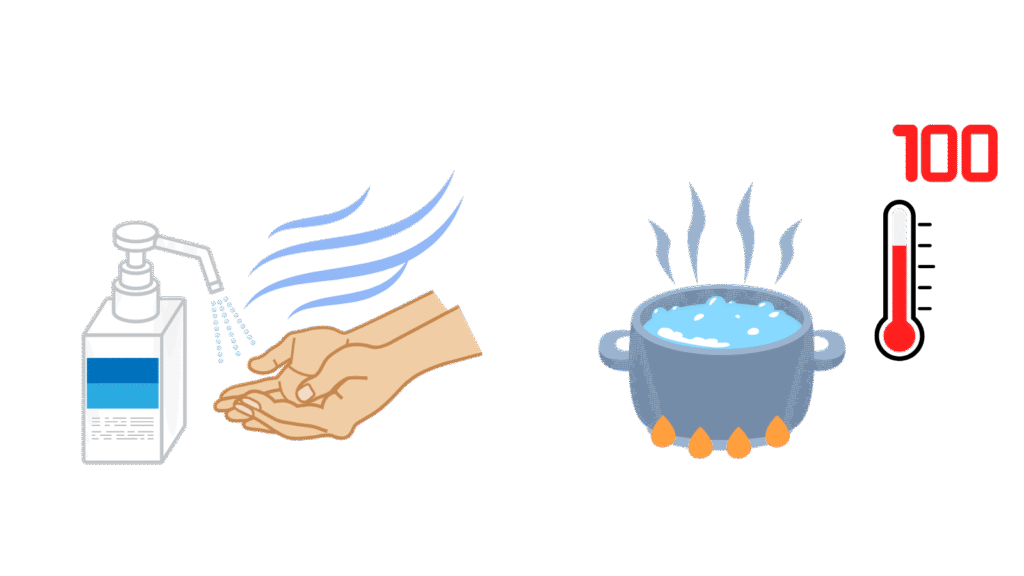

アルコールの蒸発

消毒のために、アルコールを手に吹きかけたことは皆さん経験があると思います。

この時、手が少し涼しく感じたはずです。

これは、アルコールが蒸発しやすい性質を持っているからです。

つまり、手についたアルコールが蒸発することで、皮膚の表面から蒸発に必要な熱を奪うため、涼しく感じます。

なぜ熱が奪われるのか。

それは、液体→気体のような状態変化にはエネルギー、つまり潜熱が必要だからです。

アルコールの蒸発のために皮膚の熱が使われ(奪われ)、その結果手が涼しく感じます。

水の沸騰

やかんや鍋に水をいれて火にかけてみると、いずれは沸騰します。

沸騰するまで、つまり100℃になるまでは、水の温度は徐々に上昇していきます。

この時、火によって加えられた熱は、水の温度上昇に使われています。

これが顕熱です。

しかし100℃になった途端、水の温度上昇はストップします。

水は火によって熱が加え続けられているはずですが、この熱はどこへいってしまったのでしょうか。

もうお分かりだと思います。

水が100℃になってから加えられた熱は、水が蒸気になる状態変化に使われています。

この時に加えられている熱を潜熱と呼びます。

ちなみに顕熱と潜熱では、潜熱の方が大きなエネルギー量を保有しています。

沸騰している熱い水を水蒸気に変えるには、氷を溶かして沸騰させるまでに必要な熱の約5倍が必要です。

そのため、データセンターで使われる大量の半導体を効率的に冷やすために、蒸発潜熱を利用する研究が進められています。

あまりなじみのない顕熱と潜熱ですが、熱を扱う場面では、必須の概念といえます。

潜熱・顕熱と空調の関係とは?

空調設備では、室内の温度と湿度を適切に保つために、顕熱と潜熱の両方を制御しています。以下では、空調機能と熱の関係を具体的に見ていきましょう。

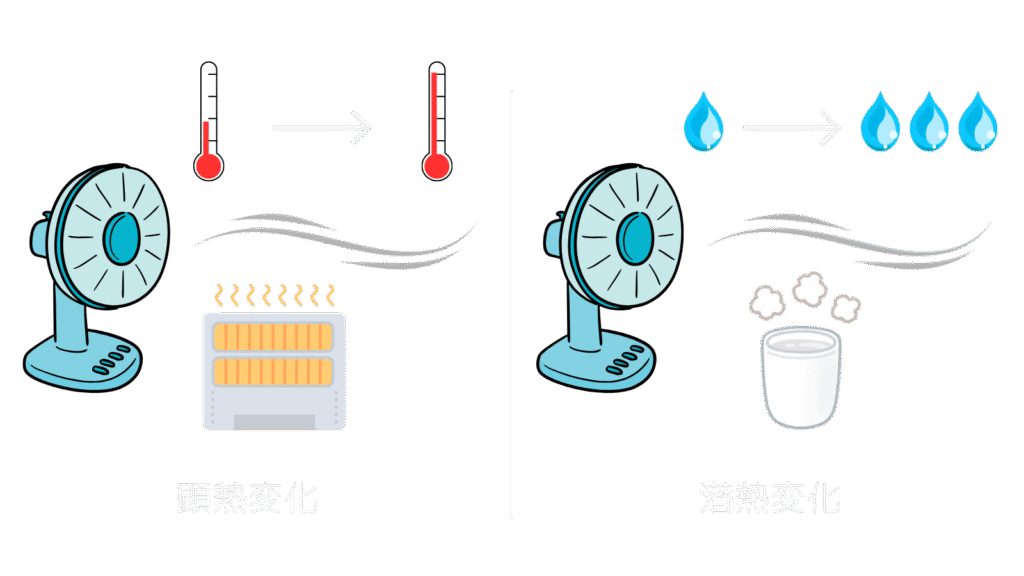

潜熱変化と顕熱変化

顕熱とは温度計に現れる熱のことです。

つまり、顕熱変化とは空気の温度が変化するということです。

一方潜熱とは温度計に現れない、物質の状態変化に使われる熱のことです。

これは空気の湿度が変化するということです。

ここで大切なのは、潜熱の変化は空気に含まれる水分量の変化に相当します。

天気予報などで用いられる湿度は相対湿度で、現在の温度で空気に含むことができる水分量の内、どのくらいの水分量が含まれているのかを%表示で表したものです。

空気の温度によって含むことができる水分量は変化するので、相対湿度は温度によって変化します。

しかし空気に含まれる水分量の変化(潜熱の変化)は温度によって変化することはありません。

潜熱変化とは空気中の水分量のみが変化するということです。

空調の目的は顕熱変化と潜熱変化によって空気を快適な状態へと変化させることです。

では空気はどのような状態が快適なのか、現在の状態からどのように変化させれば快適な空気になるのか、といった検討は空気線図を用います。

空気線図は空気の状態を知ることができる地図のような道具で、顕熱と潜熱は地図に例えるならば緯度と経度のようなものです。

つまり、緯度と経度がわかっていれば、現在地が簡単に地図上に求められるように、顕熱と潜熱がわかれば、その空気の状態を求めることができるのです。

空気線図の見方に関しては、また別の記事で紹介します。

まとめ:潜熱と顕熱の理解が空調の快適性と省エネを支える

「潜熱」と「顕熱」は、空調技術の基本であり、快適な室内環境をつくるうえで欠かせない要素です。

- 温度変化 → 顕熱

- 状態変化 → 潜熱

この違いを知っておくことで、空気の状態をより具体的に検討できるようになります。

熱という目に見えないエネルギー解像度を上げて、効率的に扱いたい方は、ぜひ「潜熱」と「顕熱」の基礎知識を覚えておきましょう。