【温度センサ入門】2線式・3線式・4線式の違いとは?メリット・デメリットを徹底解説!

「温度センサを使いたいけれど、測温抵抗体の2線式・3線式・4線式の違いがよくわからない」

「どれを選べば正確に温度測定できるの?」

と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

実は、2線式・3線式・4線式の違いを理解すれば、用途や目的に応じて最適な温度センサの構成を選べるようになります。

精度、コスト、設置の手間といった観点から、それぞれの方式には明確なメリットとデメリットがあります。

温度センサにおける測温抵抗体の基本的な仕組みから、2線式・3線式・4線式それぞれの特徴、メリット・デメリットを徹底解説します。

さらに、どのような現場やニーズにどの方式が適しているかも具体例とともに紹介していきます。

測温抵抗体とは?

測温抵抗体(Resistance Temperature Detector、RTD)は、金属抵抗素子(代表例:白金Pt100、Pt1000)が温度変化で抵抗値を変化させる特性を利用する温度センサです。

白金は科学的に安定しており、経年劣化や腐食の影響を受けにくいという特徴があります。また、広い温度範囲で安定した線形特性を持つため、多くの場合、金属抵抗素子に用いられています。

Pt100は0℃で100Ω、100℃で138.5Ωと定義されており、低抵抗値であるため、センサ素子自体の抵抗が低いほど、配線用のリード線抵抗が測定値に与える影響が大きくなります。

たとえばPt100でリード線抵抗が往復0.5Ωあると、測定温度で約2.6℃の誤差が生じる例があります。

この誤差を補償するために、配線数を増やす2線式・3線式・4線式という結線方式が使い分けられます。

以下、各方式の仕組みと利点・欠点、空調用途での活用場面、技術的ポイントについて詳述します。

2線式

仕組み

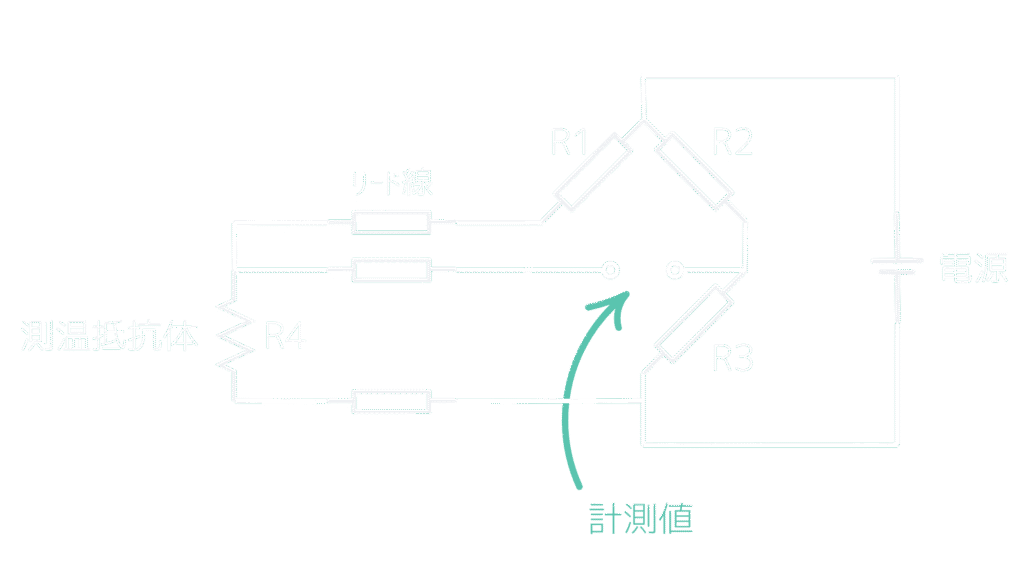

2線式はRTD素子の両端にそれぞれ1本ずつ導線を接続する最もシンプルな結線方式です。

上図のように(ブリッジ回路の場合)リード線2本の抵抗がセンサ素子RTの抵抗値に直列で加算され、測定器は素子抵抗+2×リード線抵抗として認識します。

そのためリード線抵抗がそのまま測定誤差になります(例:0.5Ωで2.6℃ズレ)。

リード線抵抗の補償がないため、温度が変化する配線経路や長距離配線では誤差が大きくなります。

メリット

- 配線が最も簡単

- センサの価格・施工コストが低い

デメリット

- 配線長が長いと大きな誤差になる

- 高精度測定には不向き

- 温度変化や経年劣化によるリード線抵抗の変化の影響を受ける

2線式のポイント

2線式は配線が簡単・低コストというメリットがありますが、リード線の抵抗が測定値に加算される点が最大の課題です。

この誤差を補正するには、事前に配線を支援的に測定し補正値を決めたり、低い抵抗の太い線材を用いる必要があります。

しかし、そこに労力をかけずとも、後述する3線式・4線式を用いれば、解決する話なので、現実的ではありません。

したがって、2線式測温抵抗体は、受信機器とセンサ素子が非常に近距離で接続でき、精度要求が低い簡易な用途向けです。

3線式

仕組み

3線式はRTD素子の片端に2本、もう片端に1本のリード線を接続する方式で、産業計測・空調設備で最も一般的に使われます。

理想的には3本のリード線の長さ・素材・断面積が等しいと仮定すると、導線抵抗がそれぞれの導線同士で相殺されます。

この方式により、リード線抵抗の影響を実質的に低減できます。

ただし3本の導線が完全一致しないと若干の誤差が残る可能性があります

メリット

- 2線式に比べて格段に高精度

- コストと精度のバランスが良い

- 最も標準的に採用されており、対応機器が多い

デメリット

- 配線と端子が増えるため、価格・施工コストがやや高い

- 導線長・素材・太さを揃える必要がある

3線式のポイント

実用上は空調・工場での温度測定で主に使われます。

たとえばダクト温度センサや配管温度計などのビル空調機器では、ほとんどがPt100/Pt1000の3線式です。

3線式は長距離配線でも高精度を維持できるため、ビル設備の各種センサや温度トランスミッタで標準的に採用されています。

したがって、3線式測温抵抗体は、精度とコストのバランスが良く、様々な場面で一般的に用いられています。

4線式

仕組み

4線式はRTD素子の両端にそれぞれ2本ずつのリード線を接続する方式です。

電圧検出側の回路は高インピーダンスで電流がほとんど流れないため、検出線の抵抗に起因する電圧降下が事実上ゼロになります。

このためリード線の抵抗やその不均衡による影響を原理的に完全に除去でき、最も高精度な測定が可能です。

自己発熱による誤差も低減されるため、微小温度差の検出にも優れます。

メリット

- リード線抵抗の影響を完全に排除でき、理論上は素子抵抗だけが測定されるため最高精度が得られる

- 校正器や研究・開発など精密計測の用途に最適

デメリット

- 配線・端子点が増え、取付コストや機器価格が高い

- 4線式に対応している機器が少なく、実運用で利用されることがあまりない

4線式のポイント

4線式は、実際には校正装置・基準器や精密実験装置、研究開発用途でのみ使われます。

高精度な要求がある場合でも、現場では3線式で十分まかなわれることが多いです。

したがって、4線式測温抵抗体は、通常の計装では過剰性能であり、対応機器も限られるため、運用上は基本的に使われません。

まとめ

以上のように、

- 2線式はコスト重視・短距離の簡易測定

- 3線式は一般用途での標準

- 4線式は校正・研究用途

という使い分けが実務上の基本です。

リード線材質の選択では、いずれの場合も3本(または4本)の導線が同一材料・構造であることが重要です。

例えば白金センサには銅リードが一般的ですが、3線式では3本の銅線の性質を揃えることで温度変化の影響を相殺できます。

適切な導線径・被覆材を選び、接続端子の接触抵抗管理にも注意することで、より安定した高精度測定が可能となります。

配線距離、環境、使用頻度など現場の条件をしっかり確認し、それに最適な線式を選びましょう。

精度だけでなく、導入後の保守性・交換コストも含めたトータルコストを見据えて判断することが、長期的な運用の鍵となります。